Superzahlen – aber Gegenwind aus Ost

Die Umsätze der Landtechnikhersteller weltweit steigen weiter – dank vermehrter Nachfrage nach neuer Technologie, aber auch durch höhere Preise, welche die Landwirte aufgrund der guten Verdienstsituation akzeptieren. Allen voran haben die großen, börsennotierten Konzerne davon profitiert. Doch gerade die müssen sich auf neue, geopolitische Herausforderungen einstellen.

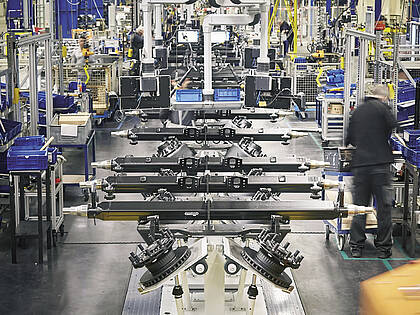

© Ekotechnika

Die Achse Russland-China wird stärker: Der russische Landtechnikvertrieb der deutschen Ekotechnika AG führt jetzt chinesische Lovol-Traktoren im Programm.

Wenn es um Innovationen und Technologieführerschaft in der Landtechnik geht, haben eindeutig die Hersteller aus den westlichen Industrieländern, Japan eingeschlossen, die Nase vorn. Ob Agco oder John Deere, Claas oder Kubota, Lindner oder Krone, ...

Der Artikel ist leider nur für Premium-Kunden lesbar

Fordern Sie jetzt Ihren kostenlosen Premium-Testzugang an!

Ihre Vorteile:

- Sofortiger Zugriff auf alle Artikel sowie das Archiv

- Topaktuelle Branchen-Nachrichten

- Drucken und Speichern aller Artikel

Sie sind bereits eilbote-Premium-Kunde?

Melden Sie sich jetzt an, lesen Sie diesen und andere geschützte Artikel und genießen Sie Ihre weiteren Premium-Vorteile!

Jetzt einloggen