Schneller, einfacher und genauer

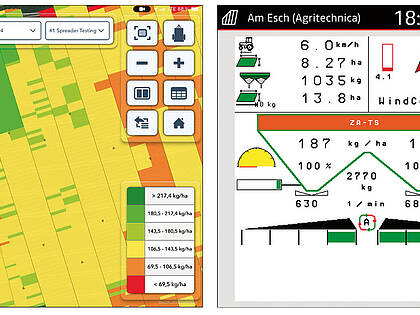

Teststreifen und Satellitendaten sollen Düngung präziser machen

Die Technische Universität München (TUM) arbeitet derzeit an einer neuen Technologie, die das Düngen auf dem Acker schneller, einfacher und präziser machen soll. Dahinter steht eine Methode zur Ermittlung des Ernährungszustands von Getreide und der ...

Der Artikel ist leider nur für Premium-Kunden lesbar

Fordern Sie jetzt Ihren kostenlosen Premium-Testzugang an!

Ihre Vorteile:

- Sofortiger Zugriff auf alle Artikel sowie das Archiv

- Topaktuelle Branchen-Nachrichten

- Drucken und Speichern aller Artikel

Sie sind bereits eilbote-Premium-Kunde?

Melden Sie sich jetzt an, lesen Sie diesen und andere geschützte Artikel und genießen Sie Ihre weiteren Premium-Vorteile!

Jetzt einloggen