Boden, Pflanze und Technik in Harmonie

Alle Register für gesunde Böden: Orgelbaumeister Thomas Sander wechselte vor 20 Jahren in die Landwirtschaft und wurde zum Direktsaatpionier. Mittlerweile entwickelt der technikbegeisterte Seiteneinsteiger auch Maschinen für den regenerativen Pflanzenbau.

© Carmen Rudolph

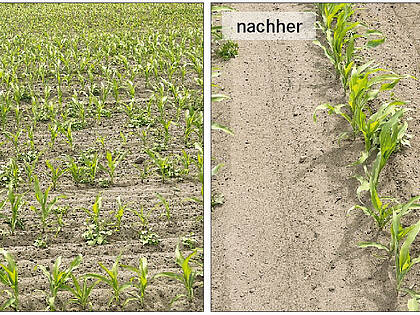

Die Multiva des Betriebes Sander bei der Direktsaat von Sojabohnen in die vor dem Winter zur Zünslerbekämpfung gewalzten Maisstoppeln.

Der Artikel ist leider nur für Premium-Kunden lesbar

Fordern Sie jetzt Ihren kostenlosen Premium-Testzugang an!

Ihre Vorteile:

- Sofortiger Zugriff auf alle Artikel sowie das Archiv

- Topaktuelle Branchen-Nachrichten

- Drucken und Speichern aller Artikel

Sie sind bereits eilbote-Premium-Kunde?

Melden Sie sich jetzt an, lesen Sie diesen und andere geschützte Artikel und genießen Sie Ihre weiteren Premium-Vorteile!

Jetzt einloggen