Am Tag vor Weihnachten war es soweit: das Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU war unterschriftsreif. Bis zum Auslaufen der Übergangsfrist blieb noch eine Woche, in der 27 EU-Staaten und das britische Parlament dem Vertrag zustimmten. Das Abkommen sei phantastisch, erklärte der britische Premierminister Boris Johnson. Großbritannien bestimme nun wieder über Grenzen, Gesetze und Fischereizonen und der Handel mit der EU werde weder durch Quoten noch durch Zölle eingeschränkt. Was Johnson nicht erwähnte, waren die „nicht tarifären Handelshemmnisse“, die der mehr als 2.000 Seiten umfassende Handelsvertrag festlegt. Seit 1. Januar ist der Vertrag in Kraft, und Firmen, Fischer, Verarbeiter, Transportunternehmen und Handel versuchen zu verstehen, was das konkret bedeutet. „Stellen Sie sich ein Puzzle mit 1.000 Teilen vor. Die werfen Sie in die Luft, den Karton mit dem fertigen Bild tun Sie in den Müll. Und dann versuchen Sie, die Teile richtig zusammenzusetzen. Das ist die Situation, die wir hier gerade haben.“ So fasste Mike Gooding, Direktor der Schaffleisch-Exportfirma Farmers Fresh, die Lage gegenüber der britischen Agrarzeitschrift Farmers Weekly zusammen.

Ein zusätzliches Problem ist Covid, die hohen Infektionszahlen, der Lockdown, die Arbeit aus dem Homeoffice. „Die Regierung hat echt Glück“, sagte ein Mitarbeiter des Transportunternehmerverbandes, ohne Covid wäre das Brexit-Desaster jeden Tag und überall die Titelschlagzeile.

NEW RULES ARE HERE... und stehen in einem 2.000-seitigen, teilweise widersprüchlich formulierten Handelsabkommen.

Fisch stinkt nach drei Tagen

Die britischen Fischer waren die ersten, die begreifen mussten, dass seit dem 1. Januar neue Regeln gelten. Exporteure müssen detaillierte Angaben machen und verschiedene Gesundheitszeugnisse und Zertifikate vorlegen, die Dokumentation kann mehrere hundert Seiten umfassen. Aber selbst das ist keine Garantie, dass die Ware die Grenze passiert. Die im 2.000-seitigen Handelsabkommen spezifizierten Angaben sind teilweise widersprüchlich, oder es sind unterschiedliche Interpretationen möglich. Besonders problematisch ist das für Lkw mit „gemischter“ Ladung: für jede Kommissionierung können unterschiedliche Dokumente notwendig sein, und wenn eines davon fehlt, wird die gesamte Ladung zurückgewiesen. Exporteure von Fisch und Meeresfrüchten nehmen inzwischen keine Ware mehr an und haben die Fischer gebeten, vorerst nicht mehr zum Fang auszulaufen. Nach Angaben des schottischen Nahrungsmittelverbandes ergeben sich beim Export von Fleisch inzwischen ähnliche Probleme. Die britische Regierung erklärt dazu, es handele sich um Anlaufschwierigkeiten und Software-Probleme, an deren Behebung man arbeite.

Für die Anbauer von Saatkartoffeln ist das wenig tröstlich. Bisher exportierten britische Anbauer rund 15 Prozent ihrer Saatkartoffeln in die EU, pro Jahr etwa 30.000 Tonnen im Wert von £ 13,5 Millionen (15,7 Millionen Euro). Seit dem 1. Januar geht das nicht mehr, denn noch gibt es kein ‚Drittland-Äquivalenzabkommen‘. Das sei beantragt, teilte der zuständige Minister mit, man hoffe auf einen Zeitplan für Verhandlungen von Seiten der EU. Die Chancen auf eine erfolgreiche Anerkennung seien äußerst gering, erklärte der Direktor des Verbandes der schottischen Kartoffelanbauer resigniert, die Schweiz sei das einzige Nicht-EU-Land, das Saatkartoffeln in die EU einführen dürfe, alle anderen Anträge seien abgelehnt worden.

Auch die Zukunft von etwa 12.000 britischer Zuchtsauen, die bisher jährlich in die EU exportiert wurden, ist unklar. Die Tiere müssten an speziell dafür ausgerüsteten Grenzposten in Belgien, den Niederlanden oder Frankreich entladen und von einem Veterinär inspiziert werden. Keines der drei Länder hat die Absicht, auch nur eine einzige solche Station einzurichten. Das sei bedauerlich, aber nicht zu ändern, teilte der zuständige britische Minister mit.

Herkunftsnachweis: Das Tausend-Teile-Puzzle

Der „Herkunftsnachweis“ für Waren dürfte das nächste heiße Thema werden: für den zollfreien Export in die EU muss nachgewiesen werden, dass mindestens die Hälfte des Fertigprodukts aus Großbritannien stammt. Damit soll eine Wettbewerbsverzerrung verhindert werden: ein in Bangladesch genähtes T-Shirt aus indischer Baumwolle darf nicht in Großbritannien verpackt und dann als britische Ware in die EU exportiert werden. Die Regel trifft aber auch die vernetzten europäischen Lieferketten, die es in allen Branchen gibt: eine Vielzahl von Produkten britischer Firmen wird entweder ganz in EU-Ländern gefertigt oder – wie zum Beispiel in der Maschinen- und Automobilindustrie – mit Fertigelementen aus der EU in Großbritannien montiert. Die Herkunft aller Teile muss nachgewiesen werden und wenn der EU-Anteil 50 Prozent überschreitet, werden beim Export der Maschinen von Großbritannien in die EU Zölle fällig. Das könnte potentiell auch britische Landmaschinenhersteller treffen. Noch sind die Exportvolumina gering, die meisten Firmen haben versucht, Exportaufträge noch im Dezember zu erfüllen. Im Lebensmittelsektor haben die ersten Firmen bereits angesichts der Herkunftsklausel kapituliert und den Export eingestellt.

Pragmatismus und Leidensdruck

Alles, was für britische Exporte in die EU gilt, sollte auch für EU-Importe nach Großbritannien gelten. Um das absehbare Chaos zu minimieren, hat die britische Regierung die Kontrollen für drei bis sechs Monate ausgesetzt. Das entbindet die Importeure natürlich nicht von der Erstellung der nötigen Papiere. Für den Import einer Flasche Wein müsse er 64 Fragen beantworten, erklärte ein Weinhändler. Dazu zählten auch die Zuordnung der korrekten Waren- und Zollcodes, die häufig nicht übereinstimmten. In der EU haben vor allem kleine Unternehmen schon jetzt beschlossen, dass der Papierkrieg zu aufwendig und zu teuer ist: „Lieferungen nach Großbritannien sind nicht möglich“, heißt es auf vielen Firmenwebseiten.

Der Weg zur Lösung all dieser Probleme ist im Prinzip klar: es gibt einen Schlichtungsprozess, bei dem sich britische Unterhändler mit den Kollegen von der EU zusammensetzen und verhandeln müssen. Der Preis der EU für die Aufgabe einer bürokratischen Hürde ist die Akzeptanz der entsprechenden EU-Standards und Richtlinien durch die Briten. Wie schnell oder langsam dieser Prozess ablaufen wird, dürfte eine Frage britischer Leidensfähigkeit sein.

Großbritannien für Fortgeschrittene

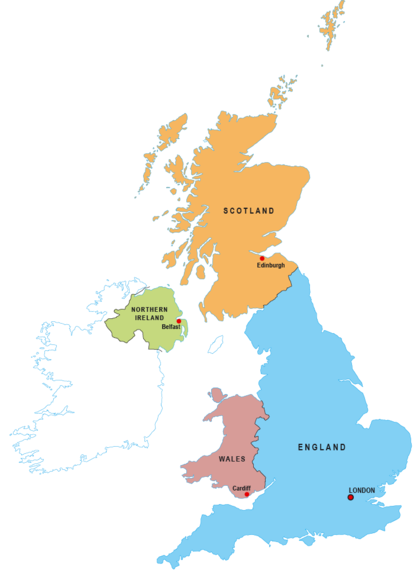

„Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland“ ist die korrekte Bezeichnung für die britischen Inseln, bestehend aus England, Wales und Schottland sowie dem nordirischen Anhang auf der irischen Nachbarinsel. Seit den späten 1990iger Jahren haben Schottland, Wales und Nordirland unterschiedlich mächtige Regionalregierungen, während für England weiterhin allein die Regierung in Westminster entscheidet, die natürlich auch für alle ganz Großbritannien betreffenden Belange wie zum Beispiel Außenpolitik zuständig ist. Bei den Brexit-Verhandlungen bestand die EU von Anfang an auf einer offenen Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland. Die offene Grenze ist eine der Bedingungen des „Karfreitags-Abkommens“, mit dem 1998 der nordirische Bürgerkrieg beigelegt werden konnte. Nordirland bleibt damit weiter Teil des gemeinsamen europäischen Marktes. Die britische Regierung lehnte den Verbleib im Gemeinsamen Markt von Anfang an ab. Der Preis dafür ist eine EU-Grenze in der Irischen See: der Warenfluss zwischen England, Schottland und Wales einerseits und Nordirland andererseits unterliegt denselben Kontrollen wie der zwischen Großbritannien und der EU. Obwohl bis Ende März noch Ausnahmeregelungen gelten, kam es bereits in den ersten Januartagen zu Lieferengpässen: britische Supermarktketten konnten die Regale ihrer nordirischen Filialen nicht füllen, weil die notwendigen Formulare und Gesundheitszeugnisse fehlten. Aus demselben Grund können nordirische Landwirte weder Saatgut noch bestimmte Futtermittel mehr aus England, Schottland oder Wales beziehen. Und spätestens ab nächstem Juli, wenn die britischen Behörden die Vorschriften des Handelsabkommens auch bei Importen kontrollieren müssen, werden nordirische Landwirte Probleme haben, landwirtschaftliche Produkte wie gewohnt nach England, Wales oder Schottland zu schicken. Welche Auswirkungen das für britische Landwirte haben wird, hängt stark vom Standort ab. Mit guten Böden und ebenen Flächen ist der Osten von England und Schottland für Ackerbau geeignet, und für Getreide finden sich Absatzmöglichkeiten auf internationalen Märkten. Wales, der Westen von England, Schottland sowie Nordirland sind regenreich und teilweise sehr bergig. Optimale Bedingungen für Weideland, Schaf- und Rinderhaltung. Schwierigkeiten bei Fleischexporten und der Wegfall der Zahlungen aus dem EU-Agrarhaushalt könnte vielen dieser Landwirte die Existenz kosten.

© Adobe Stock/lesniewski

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.